Environnement

Terres stériles et ciels en feu : le crépuscule des forêts vivantes

Les forêts ont cessé d’être des sanctuaires. Ravagées par les incendies, épuisées par les sécheresses, elles n’absorbent plus le carbone ni n’abritent la vie. Jadis rempart contre le chaos climatique, leur disparition progressive a bouleversé l’équilibre du vivant.

Il fut un temps où les forêts étaient des refuges. Abritant une biodiversité foisonnante, elles formaient des remparts contre les dérèglements climatiques. Aujourd’hui, ce sont des cimetières verts. Du bassin amazonien aux conifères boréaux, les écosystèmes jadis luxuriants sont devenus des territoires hostiles, silencieux, rongés par la sécheresse et balayés par des vents chargés de cendres. Le sol craque sous les pas, la canopée ne filtre plus la lumière, et les oiseaux, naguère si bruyants à l’aube, ne chantent plus.

Tout a basculé au fil des décennies, mais les signaux d’alarme étaient déjà là dans les années 2020. Les mégafeux d’Australie, du Canada et de Californie n’étaient pas des anomalies – ils annonçaient un nouvel ordre climatique. La hausse des températures globales, combinée à des politiques de déforestation intensives et à une urbanisation galopante, a rompu les équilibres hydriques. Les forêts ne parvenaient plus à capter suffisamment d’humidité pour s’auto-entretenir. Des champignons pathogènes, vecteurs de maladies fongiques, se sont répandus, affaiblissant les arbres déjà stressés. Le système forestier mondial est entré en effondrement progressif.

La disparition des forêts vivantes a bouleversé le climat à une vitesse inattendue. Sans puits de carbone efficaces, les concentrations de CO₂ ont grimpé, renforçant les phénomènes extrêmes. Les tempêtes de feu, ces tourbillons incandescents capables de raser des régions entières, sont devenues fréquentes en été. Certaines zones sont désormais classées en « territoire de combustion continue » où toute activité humaine est interdite. Les tentatives de reforestation massive, lancées trop tardivement, n’ont pu enrayer la désertification. Et même les espèces les plus résilientes, comme les pins parasols ou les eucalyptus, ont fini par succomber.

Dans ce monde où les arbres ne repoussent plus, la mémoire forestière survit par fragments. Des serres géantes, alimentées par des systèmes climatiques autonomes, préservent les dernières essences anciennes. Les peuples autochtones, longtemps marginalisés, sont devenus les gardiens d’un savoir botanique redevenu précieux. Mais dans l’ensemble, la planète a perdu un pilier vital. L’absence de forêt n’est pas qu’une perte écologique – c’est un effondrement spirituel, un vide dans notre lien au vivant. Car sans ces géants enracinés, c’est l’humain lui-même qui vacille, privé de son ombre et de son souffle.

Les informations présentées ne doivent en aucun cas être interprétées comme des prédictions, des conseils ou des faits établis.

Environnement

Les terres régénérées : le sol est redevenu notre bien le plus précieux

Le sol n’est plus un support, mais une matrice vivante. Après des décennies d’épuisement, les campagnes ont retrouvé leur fertilité. Grâce à la régénération massive des terres, la biodiversité est revenue, les rendements sont stables et l’humain a renoué avec une agriculture fondée sur l’alliance.

Le point de bascule est venu d’un constat scientifique implacable : sans sols vivants, aucune transition écologique n’est possible. Partout dans le monde, des programmes de régénération massive ont été lancés. Fin des labours profonds, couverture végétale permanente, polyculture, introduction d’animaux en pâturage tournant – ces pratiques ont redonné vie aux terres compactées. Les vers de terre sont revenus, les champignons mycorhiziens ont reconnecté les racines, l’eau a recommencé à s’infiltrer.

Les résultats ont été fulgurants. Des terres stériles sont redevenues productives en quelques années, sans engrais de synthèse. Les fermes, autrefois dépendantes d’une agroindustrie centralisée, se sont organisées en réseaux territoriaux. Chaque région a redéfini ses cultures, ses savoir-faire, ses cycles de production. L’alimentation s’est relocalisée, les émissions ont chuté, les paysages se sont transformés. Le vert n’était plus un slogan, mais une réalité physique.

Cette transformation a aussi bouleversé l’économie rurale. Les métiers du sol sont devenus attractifs. Former un sol, l’écouter, l’enrichir – voilà le nouveau prestige. Des écoles du vivant ont ouvert dans chaque département, mêlant savoirs paysans et données satellites. Les jeunes générations, longtemps attirées par les écrans, sont revenues aux terres, outillées, connectées mais enracinées. On ne parle plus d’agriculture, mais de cohabitation régénérative.

Et surtout, cette révolution discrète a recréé du lien. Entre humains et non-humains, entre générations, entre territoires. Dans les champs reverdoyés, on cultive des tomates, certes, mais aussi de la confiance. Car dans chaque poignée de sol vivant, ce n’est pas seulement la fertilité qui revient, c’est l’espoir. Le sol, ce vieux compagnon oublié, est redevenu le socle d’un avenir habitable.

Environnement

L’océan Pacifique retrouve sa biodiversité après 20 ans de restauration active

Après des décennies de surexploitation et de pollution, l’océan Pacifique connaît enfin un renouveau spectaculaire. Grâce à 20 ans de restauration active, les écosystèmes marins, autrefois au bord de l’effondrement, reprennent vie. Ce succès environnemental, fruit d’efforts internationaux sans précédent, redonne espoir quant à la capacité de l’humanité à réparer les dégâts causés aux océans.

Au début du XXIe siècle, l’état du Pacifique était alarmant. La surpêche, la destruction des récifs coralliens et l’accumulation de plastique avaient décimé la biodiversité marine. Certaines espèces emblématiques, comme les tortues de mer et les thons rouges, étaient au bord de l’extinction. Face à cette catastrophe annoncée, scientifiques, gouvernements et ONG ont uni leurs forces pour mettre en place des politiques de restauration ambitieuses.

Les mesures ont été drastiques mais efficaces. De vastes réserves marines ont été créées, interdisant toute activité humaine sur des millions de kilomètres carrés. Les techniques de régénération des coraux, combinées à l’arrêt des pratiques de pêche destructrices, ont permis aux habitats sous-marins de se reconstituer. Par ailleurs, des innovations technologiques, comme les drones de nettoyage et les robots restaurateurs d’écosystèmes, ont joué un rôle clé dans l’assainissement des eaux et la réintroduction d’espèces disparues.

Aujourd’hui, les résultats sont indéniables : les populations de poissons ont quadruplé, les récifs coralliens retrouvent leurs couleurs et les grands cétacés réinvestissent leurs routes migratoires. Ce succès prouve que la nature, avec un coup de pouce de l’homme, est capable de se régénérer. La question demeure : ce modèle peut-il être appliqué aux autres océans du globe avant qu’il ne soit trop tard ?

Environnement

Le Sahara reverdit : la régénération climatique en marche

Contre toute attente, le plus grand désert chaud du monde est en train de refleurir. Après des décennies de recherches et de projets titanesques, la régénération climatique est en marche, transformant progressivement le Sahara en une mosaïque de prairies, de forêts et de terres cultivables. Grâce à des avancées technologiques et à une coopération internationale sans précédent, l’humanité assiste à un phénomène qui semblait autrefois impossible : la renaissance d’un écosystème perdu depuis des millénaires.

Tout a commencé dans les années 2030, lorsque des scientifiques ont mis au point des techniques de reforestation adaptées aux climats arides. Grâce à des drones planteurs de graines, des arbres résistants à la sécheresse ont été implantés à grande échelle, accompagnés de champignons symbiotiques pour régénérer les sols. Parallèlement, le développement de technologies de capture et de stockage du carbone a contribué à modifier le cycle des précipitations, permettant l’installation progressive d’un climat plus humide sur certaines zones du Sahara.

Les conséquences de ce reverdissement sont spectaculaires. Des régions autrefois désertiques voient réapparaître des sources d’eau souterraines, rendant possible l’agriculture et l’installation de nouvelles communautés humaines. Les populations locales, longtemps contraintes d’émigrer à cause de la désertification, participent activement à cette transformation, redonnant vie à des terres autrefois infertiles. La biodiversité, elle aussi, fait son grand retour, avec des espèces animales et végétales qui recolonisent ces espaces renaissants.

Mais ce miracle écologique pose aussi de nouveaux défis. La redistribution des terres fertiles suscite des tensions géopolitiques, et la gestion de l’eau devient un enjeu crucial pour éviter une exploitation excessive. Ce succès de la régénération climatique prouve cependant que l’humanité est capable d’inverser les dégâts causés à la planète. Le Sahara pourrait-il redevenir un immense jardin comme il l’était il y a 10 000 ans ? Si cette tendance se confirme, c’est peut-être une nouvelle ère qui s’ouvre pour l’Afrique et pour le monde entier.

-

Géopolitiqueil y a 1 jour

Géopolitiqueil y a 1 jourLe corridor néo-saharien : quand l’Afrique trace sa voie entre Europe et Asie

-

Économieil y a 3 jours

Économieil y a 3 joursLes monnaies locales, piliers d’une prospérité ancrée

-

Techil y a 5 jours

Techil y a 5 joursLe code partagé, socle du renouveau numérique

-

Sociétéil y a 1 semaine

Sociétéil y a 1 semaineLes villes à visage humain : quand les quartiers se redessinent autour du lien

-

Santéil y a 1 semaine

Santéil y a 1 semaineSoins partagés : la santé devient une affaire collective

-

Environnementil y a 2 semaines

Environnementil y a 2 semainesLes terres régénérées : le sol est redevenu notre bien le plus précieux

-

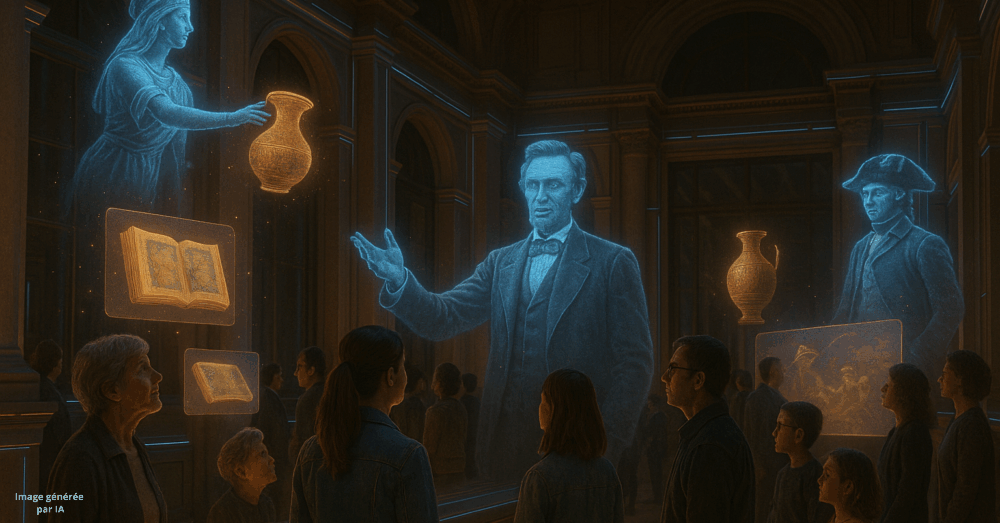

Cultureil y a 2 semaines

Cultureil y a 2 semainesLes musées vivants : quand la culture s’invente à partir des mémoires partagées

-

Sportsil y a 2 semaines

Sportsil y a 2 semainesLe football libéré : quand les clubs sont redevenus des biens communs